初外遊の日韓歴訪を開始したジェームズ・マティス米国防長官(66)は、アフガニスタン戦争やイラク戦争で実戦を指揮し、「狂犬」の異名で知られる一方、「国防総省随一の戦略家」とも評される。

しかし、報道やネット上の反応を散見すると、これらの個性が十分理解されていない面もあるのではないかと感じました。そこでこの記事では、「狂犬」という呼び名が持つ意味、そして読書家である事が意外な一面として捉えられている事について、考えていきたいと思います。

「魔犬」海兵隊出身

まず、「狂犬」という異名について、少々誤解があるのではないでしょうか。「恐れられている」という否定的な側面を紹介する報道もあれば、 "Mad Dog"を「狂犬」と訳すのは誤訳とする報道もあります。はては「狂犬」を失礼とする意見も見られました。しかし、ここで注意すべき点は、「犬」という呼び名は、マティス長官の出身であるアメリカ海兵隊においては、特別な意味を持っていることです。そこを踏まえないと、"Mad Dog"の意味を誤読してしまうと思います。

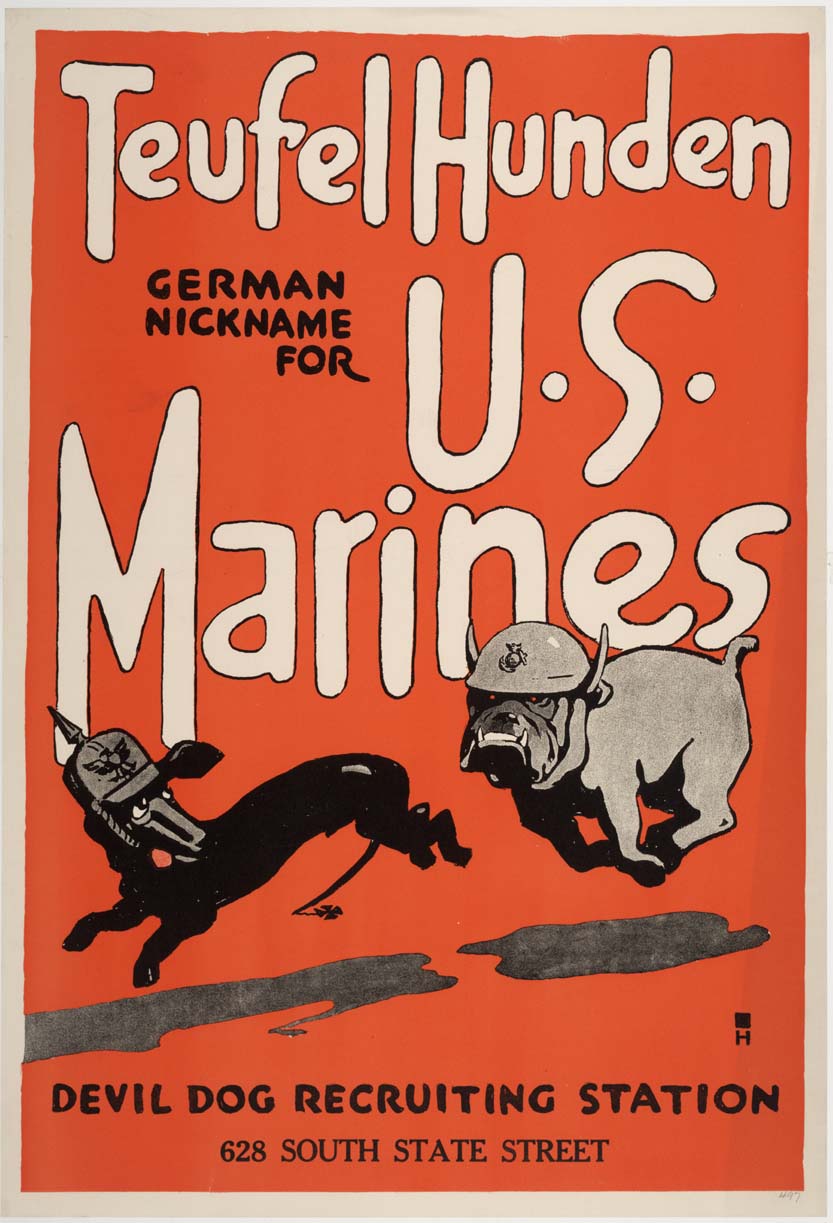

第一次世界大戦中の1918年。大戦に参戦したアメリカ海兵隊は、パリに迫るドイツ軍とフランスのベローの森で対峙します。この時、度重なるドイツ軍の猛攻に耐えたことで、海兵隊はドイツ軍側から「魔犬(Teufel hunden)」と呼ばれることになります。ドイツ軍が名付けた魔犬の呼び名は、当の海兵隊側が気に入ったことで、"devil dog"を自称するようになり、それは当時の海兵隊採用ポスターにも見られます。

|

| 1918年の米海兵隊募集ポスターで登場する"魔犬"(右) |

つまり、海兵隊にとっては、犬は自身を表す象徴的な存在であり、現代でも使われている呼び名でもあります。海兵隊出身者であるマティス長官が「犬」と呼ばれることに関しては、'''敵に恐れられているという名誉の証であって、不名誉でもなんでもない'''のです。そもそも、"Mad Dog"という呼び名は、当のトランプ大統領の就任前のツイートにも見られます。

Departing New York with General James 'Mad Dog' Mattis for tonight's rally in Fayetteville, North Carolina! See you soon! #ThankYouTour2016 pic.twitter.com/gvRkQkwblE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2016年12月6日

「犬」という訳に反発する向きもありますが、海兵隊出身のマティス長官にとって、「犬」は象徴的な存在であることは無視出来ません。また、"Mad"を「狂」と訳すことにも異論はあるでしょうが、そもそも海兵隊自身が"devil"「魔」です。「猛犬」という訳もあるでしょうが、「狂犬」という訳を誤訳とは見なすのも難しいのではないでしょうか。

|

| 現在も海兵隊のマスコットであるブルドッグ(DIMOCより) |

読書家の軍人

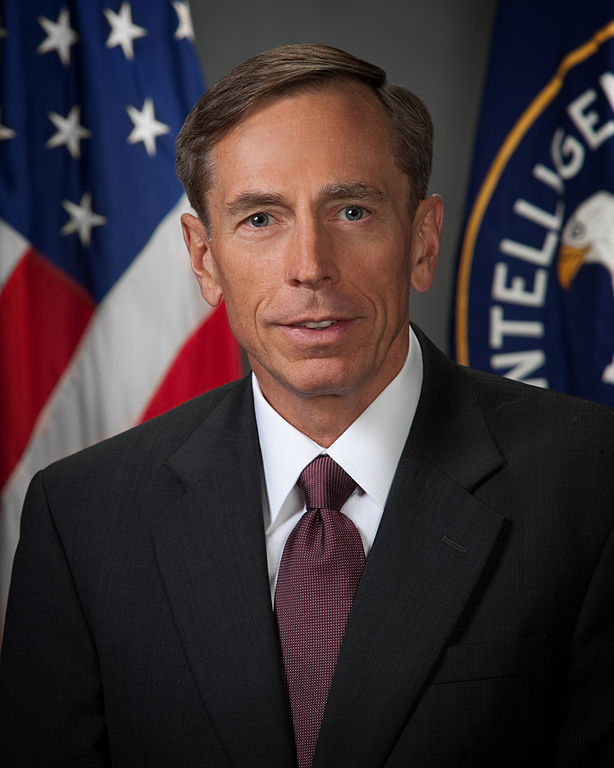

日本の一般的なイメージとして、戦士としての軍人と教養が結びつきにくい、ということがあるかもしれません。このことが、強硬な一面と読書家という一面を併せ持つマティス長官の個性に注目する一因でもあるのかもしれません。しかし、高級軍人が高い教養や学識を持つことは、意外なことではありません。マティス長官と同世代のアメリカ陸軍の軍人に、デヴィッド・ペトレイアス退役陸軍大将がいます。ブッシュ政権下でイラクでの治安戦に成果を上げ、オバマ政権下ではCIA長官を務めたペトレイアス大将は、治安戦に対する造詣が深く、プリンストン大学で博士号を取得した経緯から、"warrior scholar"(学者戦士)との呼び名がありました。

|

| 「学者戦士」デヴィッド・ペトレイアス退役陸軍大将 |

ペトレイアス大将の学識の深さは、アメリカ軍人の中でも際立っている特別な例ですが、「戦士」である軍人が高い教養や学識を持つことは、現代のアメリカ軍にあってそう珍しいことではなく、修士号以上の学位を持つアメリカ軍高官は珍しくありません。世界的に見ても、防衛省が2007年に発表した報告書では、「幹部自衛官における修士以上の学位の保有者は、全体の数%であるのに対し、諸外国の士官については、現段階で確認できたものとして、全体の半数近くに達する例もみられる」としています。マティス長官が読書家である事が意外性を持って日本で伝えられているのも、こういう背景があるのかもしれません。

また、ローマ帝国の五賢帝の一人、マルクス・アウレリウス・アントニヌスが著した「自省録」が座右の書であることも興味深く報じられていますが、西欧・米国で高い地位にある人にとって、古典の教養を持つことが重要であるのはよく言われていることです。そもそも、高い地位にある人物が、史実でもない娯楽歴史小説を「座右の書」として自己紹介している日本の方が特殊なのかもしれません。マティス長官が特別なのかと言われると、確かに高い教養の持ち主かもしれませんが、高級軍人では決して珍しい存在ではないのではないでしょうか。

そもそも、教養の高さとタカ派的態度は相反するものではありません。そして、まだ就任して一ヶ月も経っていないマティス長官ですが、来日時の言動については、以前の国防長官の路線からそう外れるものでもありません。日本としては、「狂犬」や「読書家」といったイメージに引きずられることなく、今後もトランプ政権の動向と併せて注視していくべきではないでしょうか。